BLOG

ブログ

> ブログ

お知らせ

会社に神棚を祀る5つのメリットとは??

2012-09-17

【開運メッセージ】天地の神のおかげで生かしてもらっている人間は、合わせ鏡の間に置いてもらっているようなものである。悪いことも善いことも、みな鏡に映るように神はご承知である。信心して、真の心にならなければならない。

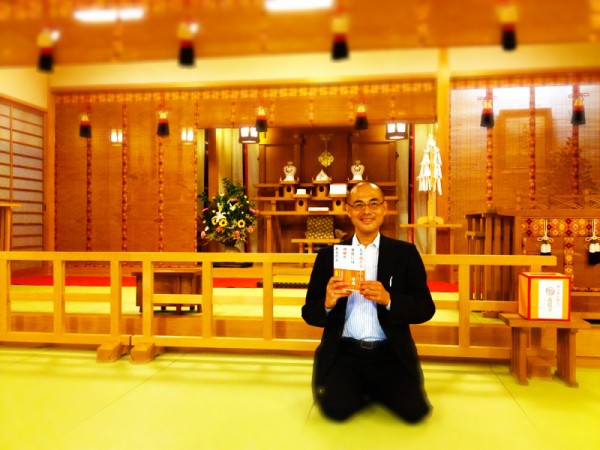

『なぜ儲かる会社には神棚があるのか』の筆者、窪寺伸浩氏来宮

※この記事は、2012年4月28日Colors日本一中立な大人教育マガジンに掲載された内容です。

はじめに

先日、ある中小企業の2代目の社長さんとお会いすることがあった。

この不況下の中、右肩上がりの成長を遂げている元気ある社長さんだ。

この熱く語る社長さんの背景には立派な神棚があった。

行き届いた神棚の掃除、青々とした榊が、この社長さんの誠実さを物語っていた。

昨今のニュースでは、不正経理、産地偽装、インサイダー取引、公金横領や着服などのニュースが続いている。

誰も見ていないから大丈夫。

気づかなかったらそれでいいというな雰囲気さえ漂っているが、いつからこのような日本企業のモラルが低下したのだろうか。

一流の職人は、およそ誰も見ないであろう裏の裏にまで気を配り、寸分の狂いもなく徹底して仕事をこなす。

誰も見ていなくても、「お天道様が見ている」、昔の日本人ならあたり前のことであっても、この感覚がなくなりつつあるのであろうか。

『なぜ儲かる会社には神棚があるのか』の筆者、窪寺伸浩氏は、材木を扱う会社を経営する神棚マイスターである。

この本を読めば神棚を祀ることの大切さを改めて感じることができるであろう。

実に、倒産した企業の85%は会社に神棚を祀っていなかったという、ある調査会社の報告があるそうだが。

銀行が実際に会社への融資を検討する際、その会社に神棚があるかないかをチェックする融資担当者も多いと聞く。

彼らはなぜ神棚のある会社は信頼できると判断するのだろうか。気になる方は、一度、この本を読んでもらいたい。

日本文化としての神棚

昔から日本には、茶道、華道、柔道などのように「道」という型があるが、神道も同じように「道」の感覚で捉えてもらいたいと思っている。

神道が戦争に利用された時代もあるが、私自身は、神道は本来宗教ではなく、日本の文化そのものだと思っている。

戦後、GHQによって「神道指令」が発令され、国家神道体制や軍国主義が崩壊した。

そのことで信教の自由、政教分離の流れになにはなったが、緩やかに育まれて来た文化的な側面が強い大切なものまでも失われてしまったように思う。

特に、役所、学校、機関、協会などの公の機関から神棚を排除しなければならなくなったことであろう。

残念ながら、そこから一般の会社、さらには自宅からも神棚が消えていくことにつながっていったことは容易に想像ができる。

神棚を祀る5つのメリットとは?

そんな中でも、儲けている会社では、今でも神棚が祀られていることが多い。

多くの心ある経営者は、その大切さを知っているからだ。

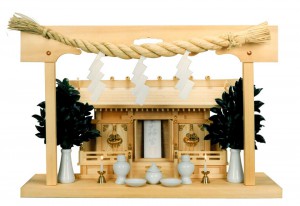

ただ神棚があればいいというものではなく、手を合わせる、掃除をする、お供え物や榊を整えるなどの祀るという行為を日々していることを前提に、会社に神棚を祀ることで得られる5つのメリットを書いておきたいと思う。

1、会社の中にパワースポットができる

形から入ることで意識が高く保たれ、習慣化してはじめて、神様を身近に感じることができる。当然、パワースポットとしての効果が現れてくる。

2、自分よりも上の存在ができ、どれだけ成功しても謙虚になれる

経営者になると上の存在がいなくなるので、自分に甘くなることを防げると同時に、神様の視点で物事を広く上から見えることができるようになる。

3、銀行や取引先など、他者から信頼される

朝一番、社長自らの祀る行為が、社内の空気を一変させ、社長の姿勢も自ずとハツラツとしたものに変わる。

また、ひとつひとつ丁寧に、間違いのないよう最善の注意を払おうとする姿勢が、取引先や銀行などにも信頼を得ることになる。

4、感謝の念が増え、仕事の効率がよくなる

神様に守られている実感が増えていくので、自然と感謝の念が増えてくる。

感謝の念が増えると、すべての循環がよくなってくる。決断やひらめきに効果が表れ、ミスも少なくなるので効率も上がる。

5、社員の意識も高くなる

社長だけでも社内の空気は変わるが、できるなら社員にも参加してもらいたい。

朝礼では全員で拝礼し、安全や社運隆盛の祈願から、一日を始めることで、規範を同じくする。

「お天道様が見ている」、この感覚が社員とともに共有することで、お客様がいるところだけでなく、お客様がいないところでも、決して手を抜くことのない仕事をするようになる。

最後に

これからの時代、起業する人が増えていくという話をよく聞く。

だとするならば、何百人という従業員がいる事務所であっても、たとえ人が入らないような小さな事務所であっても、日本の文化・伝統として神棚を祀らせてもらい、裏表のない経営で、堂々と売り上げを伸ばす経営者が増えていくことを切に望みたいものである。